多次同种共同犯罪的界定及适用

王熙律师2022.01.17224人阅读

王熙律师2022.01.17224人阅读

导读:

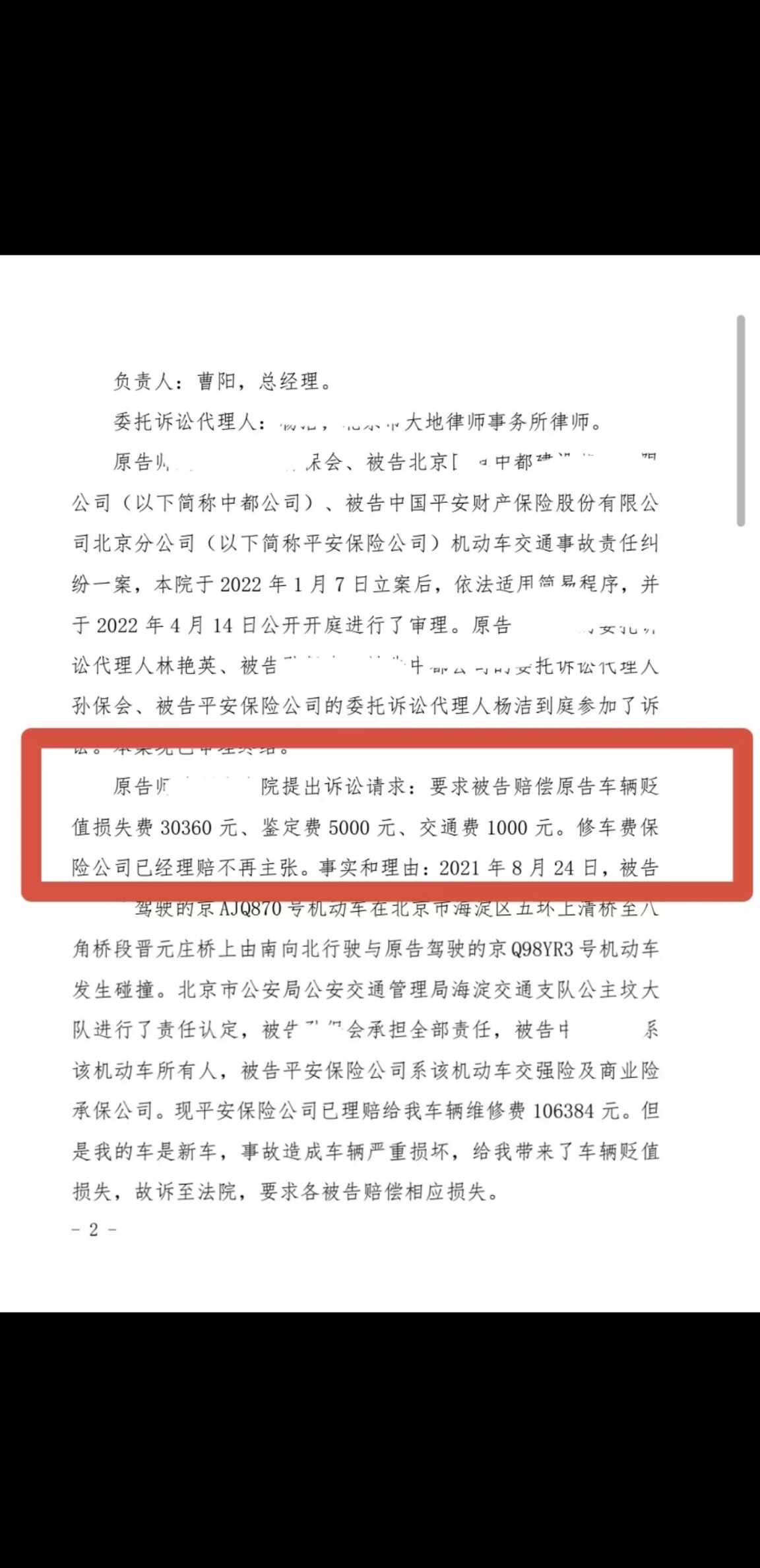

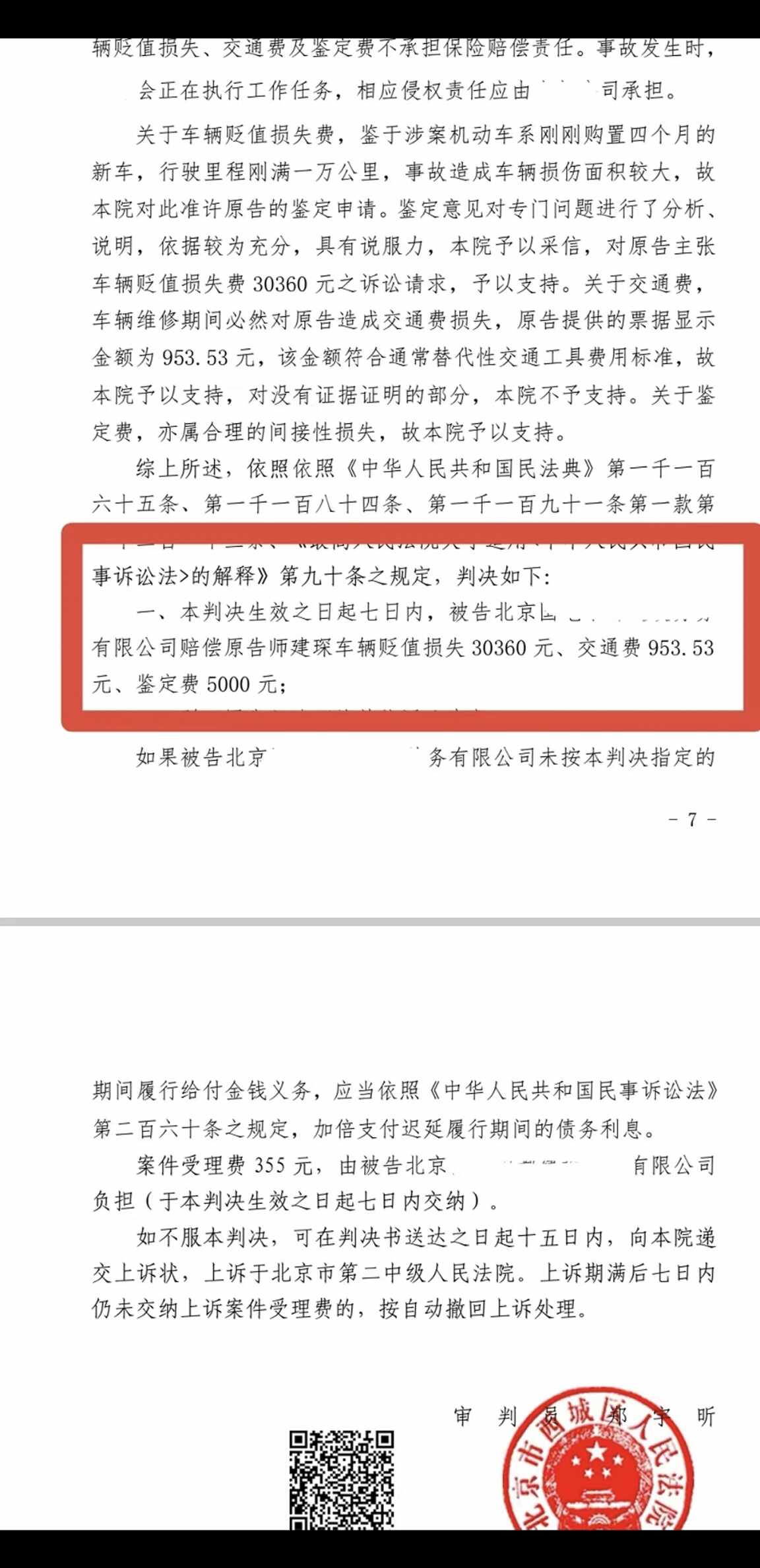

从上述界定可以看出数次同种共同犯罪也是刑法中的一种复杂共同犯罪形式但其处理规则繁重操作规程复杂是一般共同犯罪所不能比拟的在受刑法中的罪责刑相适应原则的制约下如何正确区分犯罪人的类别从而对各犯罪人寻求一种合理的处罚模式以使在犯罪中处于不同地位和作用的犯罪人得到合理的、应当的惩罚从而达到预防和惩治犯罪的刑罚目的应该是刑法学领域研究的重大课题也是一个全新的课题,犯罪集团模式就是指犯罪分子以犯罪集团的形式多次实施同种共同犯罪即犯罪集团成立以后以实施某种单一的犯罪为目标的模式。

数次同种共同犯罪的理论界定中国自刑法规定共同犯罪以来共同犯罪的界限愈显明确。但在数次同种共同犯罪的数量日益增多的态势之下其理论研究确是一片空白。笔者认为所谓数次同种共同犯罪是指固定的数个犯罪人实施了两次以上性质相同的共同犯罪。这是从犯罪的次数和性质上对共同犯罪区分出的一个重要类别。即多次共同犯罪侵害的直接客体是相同的而不是同类客体相同如多次共同犯罪都侵犯到他人的生命权等5在犯罪主观方面必须是基于同一犯罪故意。另一种是一般共同犯罪模式。即犯罪分子虽实施了多次同种共同犯罪但还没有形成犯罪集团的情形。这也是一种十分常见的数次同种共同犯罪模式。关于多次同种共同犯罪的界定及适用的法律问题,大律网小编为大家整理了刑事辩护律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

数次同种共同犯罪的理论界定

中国自刑法规定共同犯罪以来共同犯罪的界限愈显明确。但在数次同种共同犯罪的数量日益增多的态势之下其理论研究确是一片空白。因此笔者认为很有必要首先对数次同种共同犯罪的理论进行科学界定。

(一)数次同种共同犯罪的概念和特征

刑法第25条规定“两人以上共同故意犯罪是共同犯罪”。从而以比较概括的方式表述了共同犯罪的概念。在刑法教科书上学者们也从不同角度、根据不同的标准把共同犯罪的形式归纳为必要共同犯罪和任意共同犯罪、事前通谋的共同犯罪和事前无通谋的共同犯罪、简单共同犯罪和复杂共同犯罪、一般共同犯罪和犯罪集团。实际上除了上述的表现形式之外还有一种重要的表现形式对共同犯罪的处理规则影响也很大即数次共同犯罪和一次共同犯罪在数次共同犯罪中又有数次同种共同犯罪和数次异种共同犯罪之分。

何为数次同种共同犯罪?学界无人论及。笔者认为所谓数次同种共同犯罪是指固定的数个犯罪人实施了两次以上性质相同的共同犯罪。这是从犯罪的次数和性质上对共同犯罪区分出的一个重要类别。其主要有如下特征1在犯罪主体上犯罪人为两个以上达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人或单位且人员或单位恒定。当然这并不排除个人或单位在实施犯罪过程中的角色会有一定程度交叉的情形2在犯罪的次数上数个犯罪人实施了两次以上的共同犯罪这是数次同种共同犯罪量的要求3在实施犯罪的性质上多次共同犯罪必须属于同一性质如同为故意杀人、故意伤害等而不是故意杀人和故意伤害的交叉这是数次同种共同犯罪质的要求4在犯罪客体上数次犯罪必须是侵犯同一犯罪客体。即多次共同犯罪侵害的直接客体是相同的而不是同类客体相同如多次共同犯罪都侵犯到他人的生命权等5在犯罪主观方面必须是基于同一犯罪故意。即各个犯罪人在多次实施犯罪时都基于犯罪故意并且故意的内容完全一致。

从上述界定可以看出数次同种共同犯罪也是刑法中的一种复杂共同犯罪形式但其处理规则繁重操作规程复杂是一般共同犯罪所不能比拟的在受刑法中的罪责刑相适应原则的制约下如何正确区分犯罪人的类别从而对各犯罪人寻求一种合理的处罚模式以使在犯罪中处于不同地位和作用的犯罪人得到合理的、应当的惩罚从而达到预防和惩治犯罪的刑罚目的应该是刑法学领域研究的重大课题也是一个全新的课题。

(二)数次同种共同犯罪的表现形式

在实践中犯罪的组织性差异、犯罪的稳固性、目标性的差异等众多因素导致数次同种共同犯罪的直观表现形式是丰富多彩的笔者将它们略作划分形成如下两个基本分类

一种是犯罪集团模式。犯罪集团是三人以上为实施犯罪而结成的较为固定的犯罪组织。犯罪集团模式就是指犯罪分子以犯罪集团的形式多次实施同种共同犯罪即犯罪集团成立以后以实施某种单一的犯罪为目标的模式。这种模式的特点是犯罪分子的地位和作用十分明确在实施犯罪时分工精细地位固定作用大小各不相同。这实际上是犯罪集团的一种常见情形因为犯罪集团可以是为实施某种犯罪而成立也可以是为实施某几种犯罪而成立其中以犯罪集团形式实施某一种犯罪的情形就属于数次同种共同犯罪的犯罪集团模式。

另一种是一般共同犯罪模式。即犯罪分子虽实施了多次同种共同犯罪但还没有形成犯罪集团的情形。这也是一种十分常见的数次同种共同犯罪模式。在这种模式之下又有交叉模式和非交叉模式之区分。交叉模式是指每次实施犯罪时各共同犯罪人所处的角色和地位都有所变化的情况即主犯、从犯、胁从犯和教唆犯之间的分工不是很固定在具体犯罪时他们之间的角色往往有一定程度的交叉各犯罪人在一起犯罪中可能起主要作用在另一起犯罪中则有可能起次要作用等非交叉模式是指在每次实施犯罪时各犯罪人所处的地位和所起的作用都固定的情况。即主犯、从犯、胁从犯和教唆犯之间分工明确各犯罪人能各司其职在犯罪中的角色没有任何变动或虽有变动但没有实质性的影响。

案例一2004年5月至7月期间江苏省镇江市某工厂厂内职工甲、乙、丙、丁、戊五犯罪人看到单位效益不好三个月都没有发工资即多次相互邀约盗窃厂里的钢板出卖所得赃款全部由五人分掉。比较特别的是他们在实施犯罪时变化多端虽然每次都是由两人去厂里拿东西两人负责望风一个人负责销赃但五人之间的角色每次都有所变化。至案发时五犯罪人总共盗窃了四次共盗得价值两万多元的钢板。

案例二河南省某县级市公安局在2003年6月9日侦破一故意伤害犯罪团伙甲、乙、丙、丁四犯罪人为了长期霸占某菜市场四次对侵占其“地盘”的菜农实施殴打每次都导致被害人有不同程度的损伤。经法医鉴定有轻伤也有重伤。另据公安机关查明在每次实施犯罪时四被告人都积极参加但是每次实施犯罪时的地位和角色不同有的砸东西有的打人。同时各犯罪人的角色在犯罪中都有变化。

一种观点认为对于案例一和案例二均应按照数罪并罚原则处理。即将案例一中的四次盗窃行为分四次处罚每次首先区分出不同的犯罪人种类并以一罪定罪处罚得出一个宣告刑然后按照数罪并罚原则的要求得出一个合乎罪责刑相适应原则要求的执行刑。对于案例二亦采用如上的做法。

一种观点认为对于案例一应对各犯罪人均以主犯认定在处罚时将犯罪所得的数额累计作为对各被告人量刑时选择法定刑的依据。对于案例二应以故意伤害罪追究四被告人的刑事责任但在量刑时应在重伤的量刑幅度内选择较重的法定刑。

上述观点究竟何者为是?可谓是婆说婆有理公说公有理莫衷一是。仔细分析这样的争议都围绕着我国刑法中的一个空白即数次同种共同犯罪该如何区分犯罪人种类和处罚?这一问题的提出使得学者们很有必要去反思我国传统的共同犯罪理论并努力去寻求一种最佳的、合乎法治要求的处理规则。

点赞

点赞

收藏

收藏