协议离婚中共同债务分割效力之分析

李孟阳律师2022.02.01609人阅读

李孟阳律师2022.02.01609人阅读

导读:

2003年12月11日在李某不知情的情况下张某与王某在垦利县民政局协议离婚并约定外债由王某归还。对该协议约定的共同债务分担效力问题及被告主体问题产生了分歧。因为该协议符合中华人民共和国婚姻法第二十二条中华人民共和国婚姻登记管理条例第十五十六条的相关规定该协议对共同债务的约定事先未取得债权人的同意故对原告不发生效力所以本案应由两被告共同向原告偿还债务且两被告间互负连带责任。具体到本案两被告协议离婚并对共同债务作出了约定婚姻登记机关对当事人的离婚协议做了形式审查后根据相关规定进行了离婚登记所以该离婚协议有效。那么协议离婚中共同债务分割效力之分析。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

2003年12月11日在李某不知情的情况下张某与王某在垦利县民政局协议离婚并约定外债由王某归还。对该协议约定的共同债务分担效力问题及被告主体问题产生了分歧。因为该协议符合中华人民共和国婚姻法第二十二条中华人民共和国婚姻登记管理条例第十五十六条的相关规定该协议对共同债务的约定事先未取得债权人的同意故对原告不发生效力所以本案应由两被告共同向原告偿还债务且两被告间互负连带责任。具体到本案两被告协议离婚并对共同债务作出了约定婚姻登记机关对当事人的离婚协议做了形式审查后根据相关规定进行了离婚登记所以该离婚协议有效。关于协议离婚中共同债务分割效力之分析的法律问题,大律网小编为大家整理了婚姻家庭律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

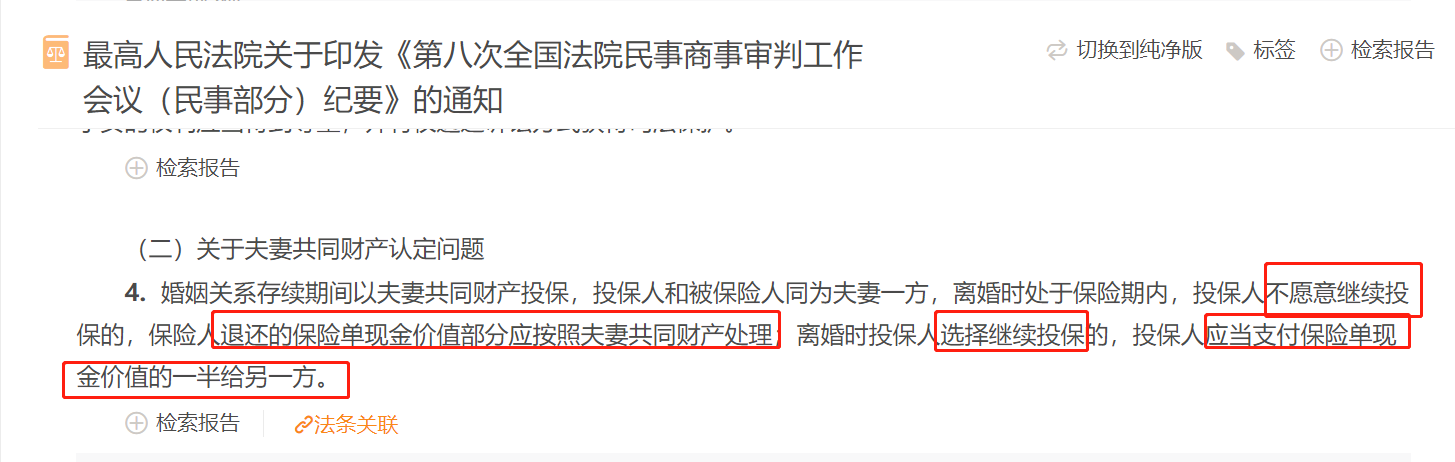

案情张某女与王某男系夫妻为维持生活经营小卖部。从2002年起张某经常去李某处提货有时付现钱有时赊账截止到2003年12月1日共累计欠款5900元张某给李某出具了欠条一张。2003年12月11日在李某不知情的情况下张某与王某在垦利县民政局协议离婚并约定外债由王某归还。之后李某多次向张某与王某催要该款但王某说不知道这事现在我与张某已离婚谁打条你跟谁要。张某说我与王某已协议离婚约定该一切外债由王某归还外债问题与我一概不相关所以该债务我不能还。因张某与王某互相推诿李某便将两人起诉至垦利县人民法院。对该协议约定的共同债务分担效力问题及被告主体问题产生了分歧。第一中观点认为该协议对共同债务的约定无效虽然该协议是经婚姻登记机关审查并认可的但是该协议漠视并损害了第三人的财产利益甚至会使债权人利益落空因此该协议对共同债务的约定无效两被告应共同向原告偿还该笔债务。第二种观点认为该协议对共同债务的约定有效因为对此问题我国婚姻法并无禁止性规定同时也符合当事人自由约定原则该约定并不必然一定就会损害债权人利益所以本案应由被告张民偿还对原告的债务。第三种观点认为该协议对共同债务的约定有效但该协议的效力仅在被告间有效其效力不及于原告。因为该协议符合中华人民共和国婚姻法第二十二条中华人民共和国婚姻登记管理条例第十五十六条的相关规定该协议对共同债务的约定事先未取得债权人的同意故对原告不发生效力所以本案应由两被告共同向原告偿还债务且两被告间互负连带责任。点评笔者认为第三种观点是正确的这里面涉及如何看待婚姻登记机关对离婚协议的认定问题此问题对解决这类案件非常重要。本案涉及的债务系两被告间的共同债务是显而易见的此债务的形成是在两被告婚姻关系存继期间。且为家庭共同生活所欠。中华人民共和国婚姻法第41条规定“离婚时原为夫妻共同生活所负的债务应当共同偿还。共同财产不足清偿的或财产归各自所有的由双方协议清偿协议不成时由人民法院判决。”从该条规定上我们可以看出夫妻对共同债务所承担的责任是一种连带责任这一点无论立法还是在司法实践中都是如此处理的。对该共同债务的偿还应首先是以其共有财产来偿还共有财产不足时或没有可供执行的共有财产的夫妻双方任何一方均负有对该项债务足额清偿的义务。具体到本案两被告协议离婚并对共同债务作出了约定婚姻登记机关对当事人的离婚协议做了形式审查后根据相关规定进行了离婚登记所以该离婚协议有效。但因该协议中涉及共同债务的承担的约定由于没有争得债权人同意故不对债权人发生效力仅在两被告间产生约束力是其内部约定所以两被告离婚后该连带债务不因夫妻关系解除而免除。夫妻对共同债务的连带责任一经形成与夫妻关系是否还继续存在没有关系。本案债务系买卖合同之债债权的主体是特定的即债权是对人权其请求权主体是特定的义务主体也是特定的而身份关系的变化对特定的主体即人而言是一个与债权债务无关的法律事实。在本案中两被告仍为连带债务的主体由于离婚而引起的身份关系的解除并不影响当事人在此连带的共同债务关系中的地位。该案离婚协议中有关共同债务承担的约定缩小了义务人的范围增大了对债权人权利的限制并可能会加大对债权人的债权的风险所以事先未经债权人同意的这种约定对债权人不产生任何拘束力。虽然两被告离婚后任何一方的连带债务不因离婚协议而免除但依该协议不应承担债务的一方在归还了该债务后可依该协议对债务的约定向另一方追尝。

点赞

点赞

收藏

收藏