代位权的成立与行使包括了哪些内容

周春花律师2022.02.07451人阅读

周春花律师2022.02.07451人阅读

导读:

已经仲裁机构或人民法院生效裁判确认的债权,毫无疑问是合法、有效、确定的,债权人可直接向人民法院提起代位权诉讼。建议将代位权的请求数额界定为次债务人对债务人所负债务额,这就步及到代位权的效力,合同法规定,代位权成立的,由次债务人向债权人履行清偿义务,债权人与债务人、债务人与次债务人之间相应的债权债务关系即予消灭。那么代位权的成立与行使包括了哪些内容。大律网小编为大家整理如下相关知识,希望能帮助大家。

已经仲裁机构或人民法院生效裁判确认的债权,毫无疑问是合法、有效、确定的,债权人可直接向人民法院提起代位权诉讼。建议将代位权的请求数额界定为次债务人对债务人所负债务额,这就步及到代位权的效力,合同法规定,代位权成立的,由次债务人向债权人履行清偿义务,债权人与债务人、债务人与次债务人之间相应的债权债务关系即予消灭。关于代位权的成立与行使包括了哪些内容的法律问题,大律网小编为大家整理了债权债务律师相关的法律知识,希望能帮助大家。

一、代位权的成立

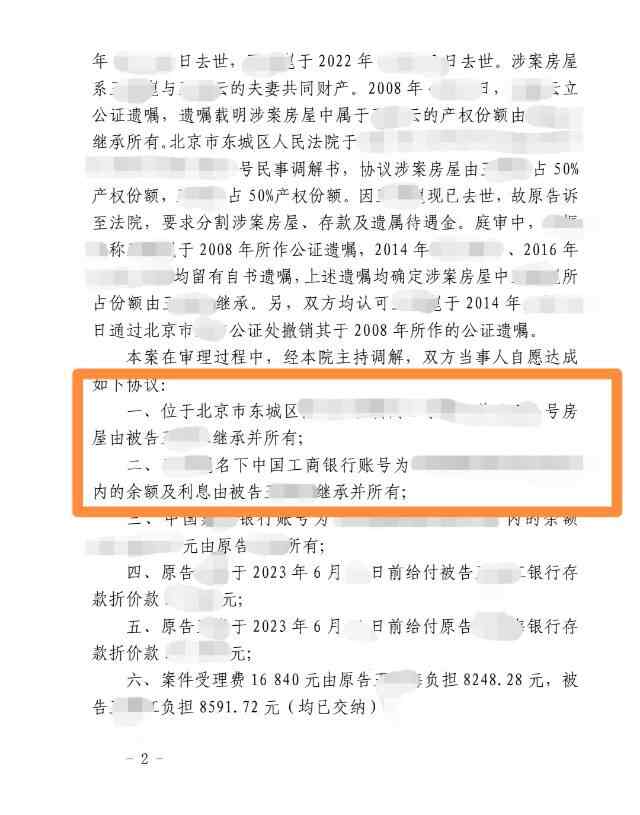

代位权是指因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人以自己的名义代位行使债务人的债权的权利,是基于债权人的债权保全权能而产生的一项从权利,代位权成立的前提是债权人与债务人的合法、有效、确定的债权债务关系。已经仲裁机构或人民法院生效裁判确认的债权,毫无疑问是合法、有效、确定的,债权人可直接向人民法院提起代位权诉讼。

当债权人未经仲裁或审判确认其对债务人享有的债权而直接提起代位权诉讼的,最高人民法院关于适用合同法若干问题的解释认为,由于债权人对债务人享有的债权尚未确定,受理代位权诉讼的人民法院应当对此进行审查,审查债务人对所负的债务是否存在异议,以及异议是否成立。对没有异议或虽有异议但经审查异议不成立的,可认定该债权是确定的,继续代位权诉讼,若异议经审查成立,则以裁定驳回债权人的代位权诉讼,这里“审查”一词的性质、效力含义不明,正如刑事案件非经开庭审理不能认定嫌疑人犯罪一样,民事法律关系中债权成立与否也应经过法庭审理才能认定,代位诉讼中,若债务人对所负债务提出异议,不管是对诉讼时效的异议,还是对债的本身提出的异议,以“审查”这一不明确的程序对民事争议作出处理,当事人即便不服,程序法也未赋予其对审查结果申请复议或提起上诉的权利。而经过法庭审理对当事人的民事权利义务关系作出有拘束力的裁判,当事人不服的还可提起上诉。很显然,这是审查所不能及的效果。虽然合同法设立代位权的初衷是为了避免债权人受到不当的损害,但在程序上确保各方当事人平等的诉讼权利却是民商法的灵魂。

再者,合同法解释第15条规定:“债权人向人民法院起诉债务人以后,又向同一人民法院对次债务人提起代位权诉讼……受理代位权诉讼的人民法院在债权人起诉债务人的诉讼裁决发生法律效力以前,应当中止代位权诉讼”。同样是债权人对债务人的债权未经确认,已提起诉讼和未提起诉讼将可能导致两种截然不同的后果。为保持法理的一致性,平等保护各方当事人的诉讼权利,建议在这种情况下,只要债务人对债务提出异议,即应中止代位权诉讼,告知债权人另行起诉债务人,待双方债权债务关系被生效裁判文书确认合法有效后再恢复代位权诉讼。当然,这种异议是对债的本身的争议,包括诉讼时效届满,同时履行的抗辩等争议,而不应包括履行能力或其与债权人的债务与次债务人无关的抗辩。

二、代位权的行使

合同法规定债权人行使代位权的请求数额超过债务人所负债务额或者超过次债务人对债务人所负债务额的,对超出部分人民法院不予支持,应告知其向有管辖权的人民法院起诉,这样一来,债务人的债权将一分为二,其对债权人所负债务的一部分由债权人行使权利,超过该部分的才归债务人自己行使权利,如此规定有违诉讼经济及一事不再理原则,不仅增加诉讼成本,且极可能造成对同一事实,人民法院作出不一致甚至相反的判决。债权人代位行使的是债务人的权利,不应因债务人对债权人所负债务而人为的将债权割裂开来,徒增当事人的讼累。建议将代位权的请求数额界定为次债务人对债务人所负债务额,这就步及到代位权的效力,合同法规定,代位权成立的,由次债务人向债权人履行清偿义务,债权人与债务人、债务人与次债务人之间相应的债权债务关系即予消灭。

从积极的一面看,此项规定将代位权的法律后果直接归属于债权人,解决了社会上大量存在的三角债的问题。防止了因债务人怠于行使权利对债权人造成的损害。从消极的一面看,若次债务人的信誉、财产状况、履行能力尚不如债务人,法院对其作出的履行债务的判决根本无法执行,这种情况下,将代位权的后果直接归属于债权人是否公平呢不论债权人同意与否,其行使代位权的后果将是其与债务人间债权债务关系的消灭,次债务人不能履行债务将意味着自己债权的落空,债权人一千个不同意,也不能再转而向债务人主张权利,这一对传统代位权理论的突破对债权人而言福耶祸耶对债务人特别是恶意逃债的债务人而言呢其弊端是显而易见的,基于以上规定,债务人轻而易举地将其本应对债权人承担的义务转嫁到履行能力更差的次债务人身上,从而合法地达到逃债的目的。而在此前要求债权人对次债务人的履行能力有非常周密发解未免过于苛求,况且市场经济条件下一切都在变化中,要债权人承担本应由债务人承担的次债务人不能履行致使债权落空的风险,于理于法都说不通,也违背了债的保全的基本价值。

点赞

点赞

收藏

收藏